※今回は基本的には企業から運輸業を受けたいと考えるときに作るパンフレットを想定して解説していきます。一般の個人様向けの宅配については、大きくは取り上げません。

目次

他の業種以上に「望ましいビジュアルイメージ」が確立されている

パンフレットのかたち やデザインは、会社ごとに方向性が違います。

しかし物流・運輸業のパンフレットの「方向性」に限っては、「望ましいビジュアルイメージ」の共通認識が強くあります。

これを理解したうえでパンフレットを作れば、より読み手に訴求できるものとなるでしょう。

物流・運輸業のパンフレットに望まれるビジュアルイメージは、以下の通りです。

- ・「速さ」を感じさせるもの

- ・高速道路や空など、壮大なものが大きい

- ・寒色系の色が好まれる、クール、ビジネスより

- ・「物流」をイメージさせるラインを配することもよくある

- ・BtoBが基本となる。文字もある程度詰められるが、キャッチーなフレーズは必須

一つずつ見ていきましょう。

「速さ」を感じさせるもの

物流・運輸業においてもっとも重要なのは、「迅速に、かつ時間通りに物を届けること」です。

そのため、パンフレットでも「速さ」を感じさせるデザインが好まれます。

パンフレットに載せられる「写真」は「動画」とは異なり、それ自体は静止しています。

しかしプロのカメラマンにかかれば、静止画である写真であってもスピード感を感じさせるもの(走っているトラックなど)に仕上げることが可能です。また、言葉で「迅速に、すばやく、スケジュール通りにお届けします」などのような書き言葉もよく使われます。

高速道路や空など、壮大なものが大きい

高速道路や空など、どこまでも広がりを感じさせる壮大なビジュアルの写真がよく使われるのも物流・運輸業のパンフレットの特長です。特に「道路」の写真は、採用していないパンフレットの方が少ないくらいです。

「物を運ぶ」ということをイメージさせる道路は、積極的に取り入れていきたい要素です。ただ空と道路の比率、撮影の角度、大きさなどを調整することで、同じ「道路」「空」であっても印象は大きく変わってきます。

寒色系の色が好まれる、クール、ビジネスより

物流・運輸業のパンフレットは、青色や水色などの寒色系を配色のベースとして使うことが多いといえます。そこに白背景や黒文字を組み合わせて、画面を作っていきます。特にBtoBを意識して作られるパンフレットはこの傾向が強く、クールでビジネスより、やや硬質な印象に仕上げることが多いといえます。

なおここでは大きくは取り上げませんが、「宅配業者であり、かつ一般の顧客様に向けての案内用のパンフレットとする」という場合などは、暖色系の暖かみのあるデザインにすることもあります。

また、赤色は青系の補色ということで、赤色を要所に使ってより力強さを演出するのもひとつのテクニックです。

「物流」をイメージさせるラインを配することもよくある

「物を運ぶ」ことを業務とする物流・運輸業の場合は、パンフレットもそれをイメージさせるデザインで作っていく必要があります。たとえば太いラインを、紙面を横切るように配して、そのラインの上にトラックのイラストを載せるなどのようなやり方です。

「ライン(道路)を走って、手元に荷物を届ける」ということを印象付けるこのようなデザインは、比較的多くの物流・運輸業者が採用しています。「基本的には大口の依頼をしてくれる企業向けのパンフレットとしたいが、硬質すぎるデザインではなく少し柔らかさも出したい」ということであれば、特にこのようなデザインが有効です。

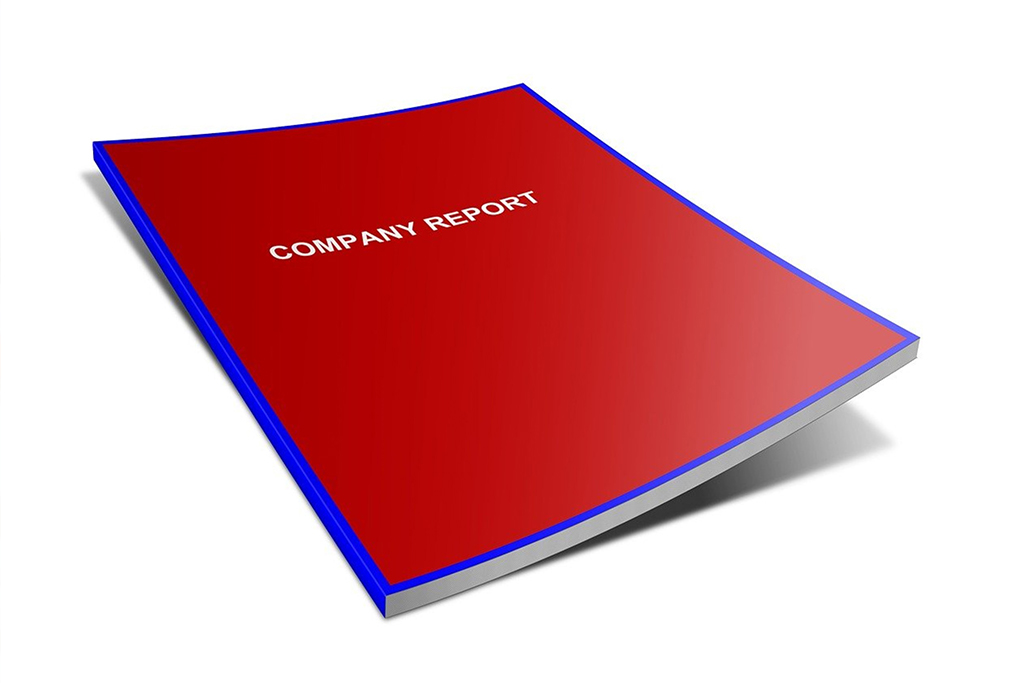

文字もある程度詰められるが、キャッチーなフレーズは必須

BtoBを基本とする物流・運輸業者の場合、パンフレットの文字サイズが多少小さくてもあまり問題はありません。}

また、一般の個人のお客様の場合「わかりやすさ」「読みやすさ」を何よりも重要視しなければなりませんが、BtoBの場合はある程度文字も詰められます。

なぜならそのような人(企業)の場合は、文字が詰まっていても読もうとしてくれるからです。

ただし、文字が詰まりすぎていて読み飛ばされたり、要点を伝えられなかったりするようでは問題があります。そのため、何かを解説するときは、まずは短い文章やキャッチャーなフレーズをトップに持ってきて、目を引くようにしましょう。理想的なのは、「短文・キャッチフレーズを読んだだけでも内容が把握できるようにしておき、解説文を読めばより詳細な情報が分かるようになっているパンフレット」を作ることです。

物流・運輸業のパンフレットは、どの企業であっても方向性は似たものになりがちです。

しかし写真の切り口を変えたり、文章で自社の特長や強みを書いたりすることで、自社の個性を盛り込むことももちろんできます。その「自社の特長や強み」を表すものとして、たとえば「2024年問題への対策」が挙げられます。

次の項目では、物流・運輸業ならば注目・対策すべき2024年問題と、それを具体的にパンフレットに盛り込む方法について考えていきましょう。

今後作るパンフレットは2024年物流問題への自社取り組みも記載するのが良い

2024年の3月以前に作られた物流・運輸業のパンフレットと、2024年の4月以降に作られた(作られる)物流・運輸業のパンフレットは、その性質が異なります。

なぜなら、「2024年物流問題」があるからです。

これは、より良い働き方を模索するために作られた制度によるものです。この制度によって、2024年の4月から、ドライバーの時間外労働時間が960時間を上限とするように定められました。

2019年から始まったこの制度ですが、これには5年の猶予期間が設けられていました。そして2024年の4月に猶予期間が切れて、物流・運輸業者にこの制度が正式に適用されたわけです。

この規制によって、物を運ぶ輸送能力が足りなくなっていくと考えられています。そのため、多くのクライアント・企業が、「輸送をお願いしても断られるのではないだろうか」「今まで以上に、輸送日数が必要になるかもしれない」と警戒するようになりました。

このようなクライアント・企業の懸念は、物流・運輸業者にも影響を与えかねません。「私たちの会社は問題ありません」「自社にご依頼いただければ、きちんと荷物をお運びできます」ということを、物流・運輸業者が積極的にアピールし、顧客の不安を払しょくすることが求められているのです。

「対策は講じていたが、今まで使っていたパンフレットでは、この規制に対する対策に触れていなかった」という企業はこの機会にパンフレットを刷新する必要がありますし、「猶予期間の間に、すでにパンフレットの内容も規制に即したものにしていた」というところも一度見直しをしてみるとよいでしょう。

顧客に対して、「うちは問題ありません」と訴えたい場合は、自社が行っている対策を具体的に提示するのが有効です。

たとえば以下のようなアピール方法が考えられます。

予約システムを導入しています

現在の物流・運輸業者ではよく使われている「トラック予約受付システム」ですが、すでにこれを導入しているのであれば、これを積極的に打ち出していくとよいでしょう。2024年の規制によって、顧客側にも「基本的にトラックの待ち時間・荷役作業は2時間以内にしなければならない。なおすでに2時間以内の指標を達成している場合は、1時間以内に短縮するべく動くように」と国からのガイドラインが出ています。

つまり、予約システムを導入することは、物流・運輸業者はもちろん、顧客側にとってもメリットが大きいのです。

予約システムを導入しているのであれば、「トラックの待機時間を解消して、入出荷を効率よく行っています」「予約システムを導入することによって待機時間を半分にしました。人員を無駄なく使うことで、スピーディーにお荷物を運びます」「15分単位で予約枠を作り、能率的な運搬を可能にしています」などのように打ち出すと、顧客も安心します。

出典:国土交通省「「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました」

パレット化

パレット(荷役台)は、フォークリフトを利用して一度に多くの荷物を運べるものです。

移動にかかる時間を大幅に減らすことのできるパレットは、荷役作業時間の短縮において非常に効果的です。これを導入することで、作業時間は3分の1~9分の1程度にまで圧縮できるとされています。

「パレット化をして、効率よく荷物を運びます」「パレットは画一化して、よりスピーディーに運用できるようにしています」「厳しい衛生条件が求められる荷物でもきれいにお運びできます」といった謳い文句でアピールしていくとよいでしょう。

物流拠点の強化

労働時間の削減のもっとも簡単で根源的な解決方法として、「物流拠点の強化」あるいは「そもそも物流拠点が多いこと」が挙げられます。

物流拠点が多ければそれだけ無駄なく物を運ぶことができますし、運送にかかる日数も少なくなります。

ただしこの方法は、「もともと物流拠点が多かった企業」あるいは「今後物流拠点を増やしていけるだけの体力のある企業」向けの解決方法だといえます。逆に言えば、自社がこのような状況にあるのであれば、これは強力なアドバンテージとなるため、積極的に打ち出していくべきものだといえるでしょう。

廃棄業を中心とする物流は、「エコ」「SDGs」がキーに

最後に、物流・運輸業のなかでも特に「廃棄物」を扱う企業のパンフレットのデザインについて簡単に取り上げましょう。「物流・運輸業」というと、機械や食品、衣服や家具などを運ぶ業者をイメージする人が多いかと思われますが、廃棄物を扱う運輸業者も当然多く存在します。

廃棄物の運輸業は、一般的な物品の物流・運輸業とまた異なった性質を持ちます。廃棄物の運搬をする場合は、地球の環境保全などと切っても切り離せない関係にあるからです。そのため、廃棄物を扱う業者は、「エコ」「SDGs」をキーワードにパンフレットを作っていくとよいでしょう。

地球の写真や自然(植物)を積極的にパンフレットに取り上げます。また物流・運輸業のパンフレットは一般的にクールな寒色系をベースカラーとしますが、廃棄物を扱う運搬業の場合は緑や白などの暖かみのある色を基調に作っていくことをおすすめします。

2024年の物流問題を踏まえた物流・運輸業パンフレット作成をお考えの業者様は、

当社にご相談ください。